海底火山から湧

き出るマグマのような噴火現象をつくり出そう! 赤く色をつけた水に油を注ぎ、発泡剤

を投入すると、底から赤い球体がブクブクと湧き上がるぞ。インパクト抜群の“火山大噴火”を観察して、液体が持つ性質を知ろう。

★わかること:液体の重さ・表面張力

用意するもの

材料(家で試しやすい分量)

●水(40℃程度に温めた湯)……50mL

●食紅……適量

●サラダ油(菜種油)……100mL

●発泡剤(入れ歯洗浄剤や入浴剤など、炭酸水素ナトリウムを含むもの)……1個

道具

●ガラスの容器(コップなど、容量200mL程度)

※元気先生が三角フラスコで紹介している実験は、水500mL、サラダ油2.5Lを使った大規模なもの。家庭で手軽に行うには一般的なガラスのコップでOKだ。

※サラダ油は、揚げ物などに使った後の廃油を冷ましたものでもOK。

実験手順

※使った油は、新聞紙などに染み込ませて捨てる。

《解説》火山大噴火の秘密

なぜ水と油は混ざらない?

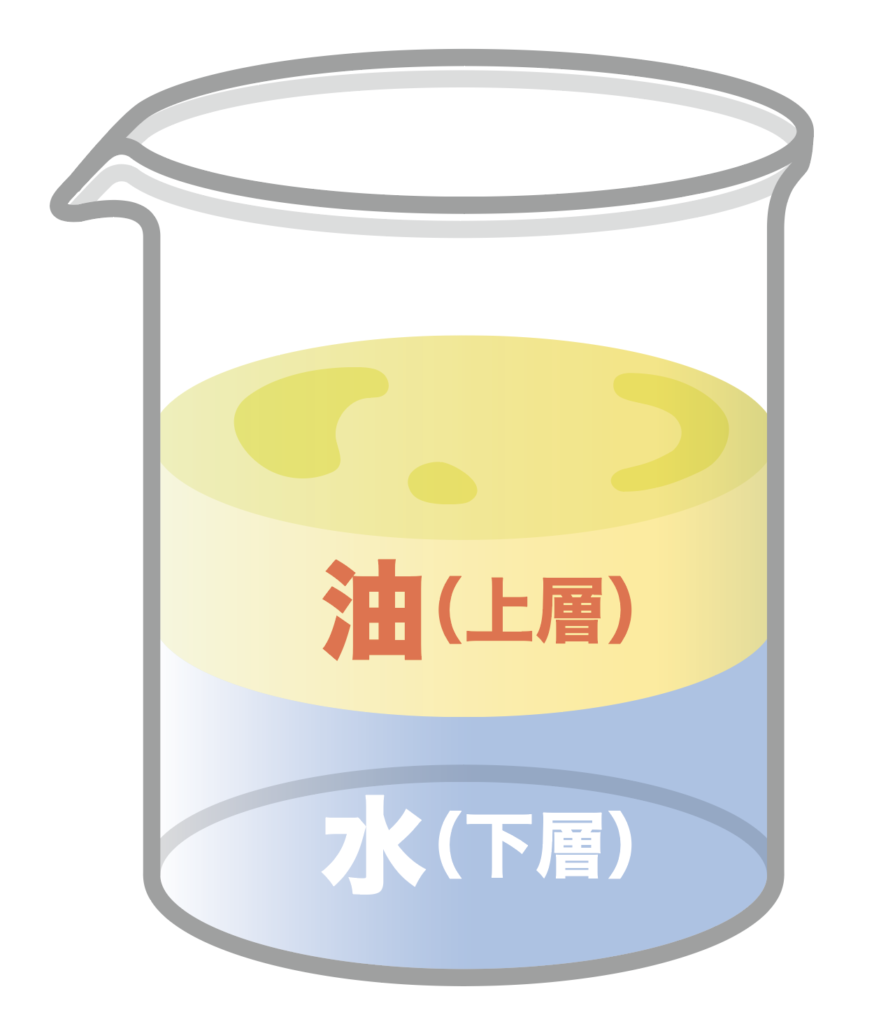

水にサラダ油を注いだら、水と油の層に分かれたね。このとき、水が下側に溜まったのは、油よりも水の方が重いからなんだ(図1)。

油に比べて水の方が重いので、水が下に沈む。

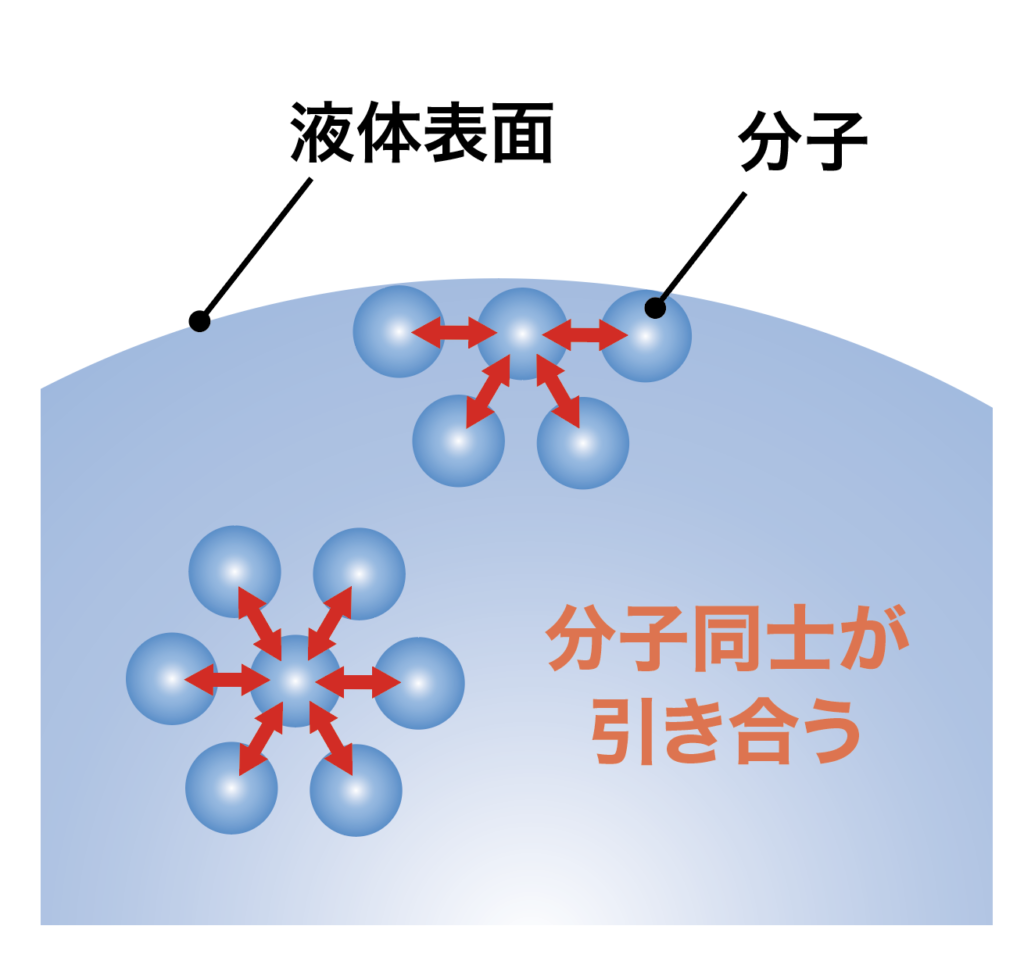

水に何かを入れたときに、水よりも軽いものは浮き、重いものは沈む性質がある。では、なぜ水と油は混ざらずに、境目がはっきりと分かれたのだろうか? この現象のカギを握るのは「表面張力」という力だ。表面張力とは「できるかぎりまとまって、表面の面積を小さくしよう」として働く力のこと(図2)。

表面張力は、液体の分子同士が引き合うことで生まれる。液体表面の分子は、内側と表面方向に引っ張られ、全体が縮まるように力が働く。重力など他に働く力が小さければ、液体は表面張力によって球状になる。

違う種類の液体同士が接するとき、表面張力はバリアのようにも働く。サラダ油の表面張力は水の半分くらいで、水のバリアを破

って混ざり合うことができず、水と油の境目がはっきりと分かれるんだ。

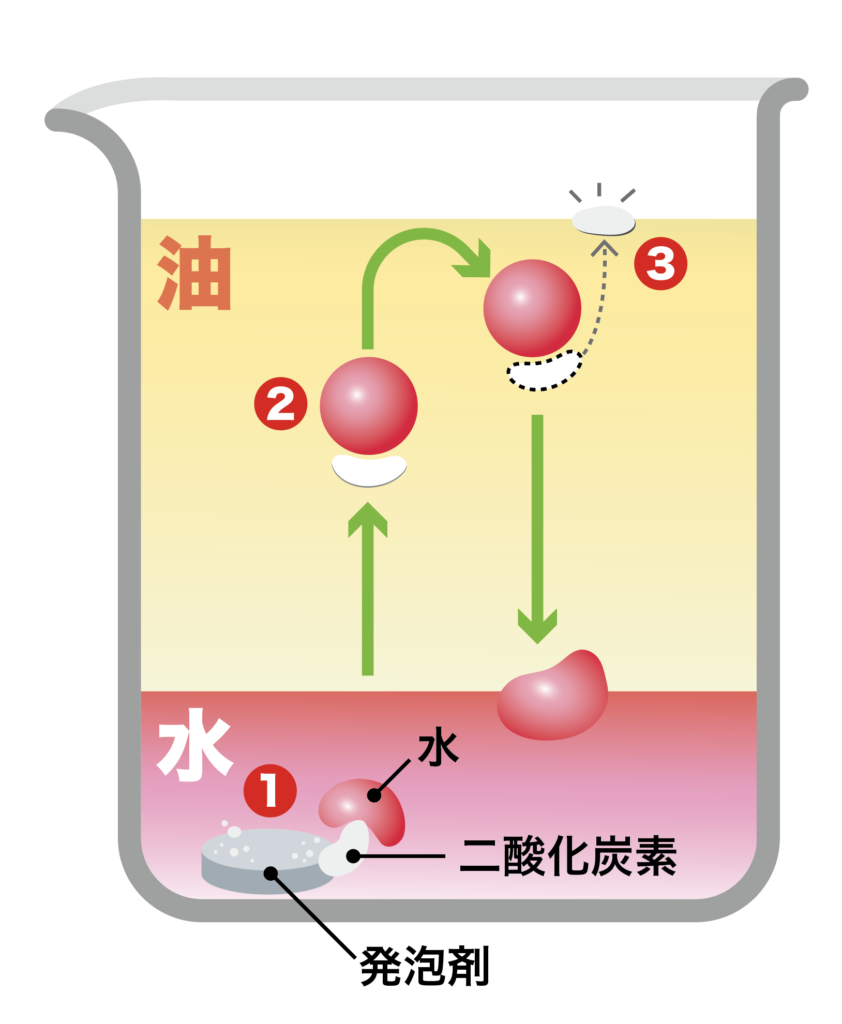

ここに発泡剤を入れると水の層まで沈み、二酸化炭素の泡を発生させる。二酸化炭素は水や油よりずっと軽いから、油の層まで水を持ち上げる。二酸化炭素の泡が抜けると水はまた沈む、ということを繰り返して“大噴火”が起きるんだ(図3)。

❶発泡剤から出た二酸化炭素の泡が、赤く着色した水を持ち上げる。

❷油の中で水の表面張力が働き、球状の塊になる。

❸二酸化炭素が抜けると、水の塊は重いので沈んでいく。

試してみよう

条件を変えてみて、現象がどのように変化するか調べてみよう。

●水の温度を変えてみる。

●発泡剤を入れる量を変えてみる。

取材協力

(撮影/佐藤克秋)